(家譜國際訊)“狐貍有洞,飛鳥有窩,游子卻沒有枕頭的地方……”從偶得族譜到重新修訂,再到10年漫漫尋根路,流沙河兄弟終于找到了“枕頭”之地,有了一次難忘的尋根之旅。

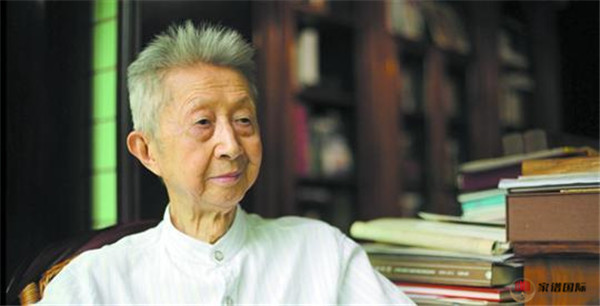

流沙河

三百年前,遠祖從江南入川

成都平原東北邊,距蓉城30公里之地,有個古名叫大小寺的地方。300多年前,由兩江總督提名,朝廷批準,流沙河(余勛坦)的遠祖余良正手持任職批文,從江南揚州府泰州大圣村軍望莊,隨移民潮,經湖廣由湘西入川,到成都任武職。

余良正見成都如此殘破,對仕途灰心了,辭職,先遷資陽縣、后遷彭縣隆豐場化成院側務農。康熙36年(1697),他帶著24歲的二兒子余允信,又從彭縣遷到金堂縣城外北甘泉鄉(今成都市青白江區大同鎮)大小寺旁邊插占墾荒務農。這樣的記載,曾銘刻在余家老祠堂的一面石碑上。

經多年農耕生活,先祖余紹虞少時入縣學讀書,家學淵源有自焉。長子余恬、二子余愷相繼考中秀才,取得成都府生員資格。受此影響,余氏家族后人學風日盛,詩書傳承,化境漸佳。

我們爺爺的爺爺,余純笏于道光28年(1848),從鄉間搬進金堂縣城新居四興堂院落居住。直到上世紀30-50年代,我們兄妹(除大哥、大姐生于成都外)后5人,都出生并生活在那里。古宅幽幽,風雨如晦,蔭庇后代,供人居住。

上世紀六七十年代,流沙河屈居故宅,兄妹謀生在外,我下鄉插隊務農。這段光陰結束后,家人也徹底離開了舊居。

流沙河

吃清明會,偶得殘破老族譜

1986年,余氏族人首次在大小寺新祠堂吃清明會,由當時輩份最高的余勛英老先生主持。他在講述余氏源流后,流沙河補講先輩的傳說故事。眾人耳聞離奇情節,深受鼓舞,大為感動。

此時,一位木訥的漢子,悄然返回家中,翻出一本殘破的余氏族譜:“我們是大房的人,可惜沒有文化,幾代人都沒看重它;九伯伯,還是你拿著有用……”言罷,他把族譜贈與流沙河。

從序言上看,這本重見天日的殘卷,為光緒5年(1879)的修定本。在100多年里,余氏族人雖遵循班輩順序取名,但在文本上記載上卻處于失憶狀態。

偶得族譜,眾人如獲至寶。經余勛英、余勛坦、余伯奎確認,整理工作開始了。1995年,由流沙河執筆撰文,重續了,3代輩分,編出手寫體《余氏族譜》。有此依憑正本清源,人也活得朗然清秀起來。

流沙河

十年尋根,促成兩兄弟成行

此后,家人、族人聚會,常常談到鄉下祠堂那面石碑的銘文。“我從哪里來?將到何處去?”已是我們永遠的幽思和謎題了,我們需要找到“枕頭”的地方。

于此,流沙河寫信委托泰州的一位文藝后輩,希望他能查明過去“江南揚州府泰州大圣村軍望莊”的現今地址所在。故土情懷,與日俱增,老境已至,幾成不寐。

淺草報春綠,天意憐游子。10年后,竟有佳音從北方傳來,一位叫張定的泰興文史老人,幾多書信往來,厘清遠古迷霧,終于促成流沙河兄弟的尋根之旅。

接到家兄電話,出發日期擬定,我的心情欣喜雀躍,就盼著尋找300年前的故土、認祖歸宗那一刻的到來。聯系過泰興市文聯、市作協領導,得到對方大力支持和盛情接待的承諾。

經兩個多小時的藍天之旅,云白風清已盡入眼簾。“又一個家鄉”的妙思,讓我們擁有了生命的“原點”和延伸的終點。當我們下飛機走出大廳,便有人舉著“流沙河”字樣的牌子等待我們。市作協一位老師駕車前來接風,握手寒暄中,讓我們感受到濃濃的盛意。

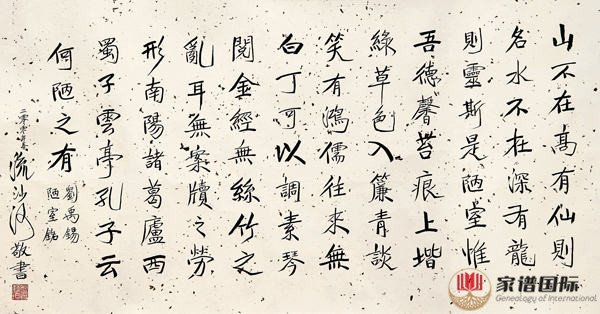

流沙河書法作品

祖地生香,吸附著游子靈魂

當夜,我們兄弟二人住進酒店,市文聯、市作協領導和張定先生,都來看望我們,歡迎我們回到故地追本溯源,讓我們有不勝榮幸之感。

張定先生進一步論說他的考證依據,每有疑問,皆能以理服人。除來回兩日行程,我們聽取了市文聯以逸待勞的安排。

第一天為尋根活動。我們到了舊時的余家祠、余家灣、余家橋,還認到一位叫余蘭芳的大姐。流沙河叫她“妹妹”,讓老人家好生高興。傳說中泰州的祖塋,就在腳下的余家灣。舊物不存,土壤生香,地下的磁場,吸附著游子的靈魂。

午飯后休息,精神備增。下午,我們去蔡莊(300年前曾叫郡王莊),祖先入蜀的起點。那里有個泰州譜牒文化研究會,其中一位老師熱情寫詩道:“大孫乃大圣,軍王為郡王。揚子連蜀水,祥泰雙鳳堂。”

是啊!共飲長江水,300年前是鄉人。流沙河很感動,為此地提筆寫下:“蔡莊古名郡王莊”;又被留墨一刊物名“家譜文譚”。目睹此情此景,我們仿佛穿越時空隧道,一群古人換上現代服裝,正圍桌暢談悠悠興亡事。

第二天上午,流沙河與當地詩作者交流,暢談他由詩而文的寫作之路,并接受電視臺采訪,就“泰興”二字作出“說文解字”式的分析。完了,他題寫“寧靜致遠”贈市文聯、題寫“虛室生白”贈市作協,以表謝意。

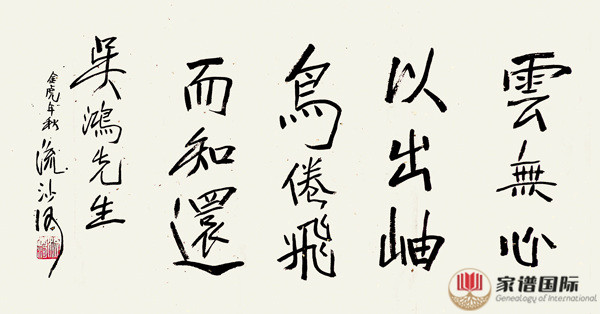

流沙河書法作品

夙愿已了,“請受游子一拜”

夜宿高樓,上床熄燈,我們感慨不已。流沙河悄聲說:“在家靠父母,出門靠集體。若沒有張定先生10年努力,沒有市文聯、市作協的鼎力相助……”此時,他沉默了。

我接上話:“我們將寸步難行!”是夜,我展開泰興市交通地圖,發現蔡莊正北有個大泗鎮,立即向家兄報告。流沙河在養神中,輕輕朗誦出一首南唐無名氏宮女的《長相思》:

汴水流,

泗水流。

流到瓜洲古渡頭,

吳山點點愁。

思悠悠,

恨悠悠。

恨到歸時方始休,

明月人倚樓。

我咀嚼著這首詞的意境,越發覺得可以作為這次行程的注腳。的確,從這里沿長江上溯不遠,就該是瓜洲古渡頭。那悠悠的尋根之旅,也該“恨到歸時方始休”了。

我撩開窗簾,天上一輪圓月,眼下萬家燈火,夙愿已了,在詩意的輝光下,不正是“明月人倚樓”的時刻?還是用流沙河昨夜為《泰興文學》主編寫下的幾句話作結尾吧:

三千里路,

尋找三百年前的故鄉。

泰興,

請受游子一拜……

流沙河

流沙河簡介

流沙河(1931-),原名余勛坦,四川金堂人,當代詩人,1931年11月11日生在成都,1935年遷回金堂城廂鎮槐樹街老家。自幼習古文,做文言文。

1947年,入省立成都中學高中部,1949年,入四川大學農業化學系,1952年調四川省文聯,歷任創作員、《四川群眾》和《星星》詩刊編輯。

1957年“反右”運動中,因《草木篇》被毛主席親自點名,“假百花齊放之名,行死鼠亂拋之實”。流沙河在全國上下被批倒批臭,后連續接受多種“勞動改造”(白天修路、鋸木頭,傍晚遭批斗),累計20年。

1979年,他被調回四川省文聯,從1985年起專職寫作,并先后出版了《鋸齒嚙痕錄》《獨唱》《臺灣中年詩人十二家》《流沙河隨筆》《流沙河詩集》《故園別》《游蹤》《莊子現代版》《Y先生語錄》等著作。

迄今為止,已出版小說、詩歌、詩論、散文、翻譯小說、研究專著等著作20多種。

“流沙河”中的“流沙”二字,取自《尚書·禹貢》之“東至于海,西至于流沙”。因為我國人名字慣為3字,所以將“河”復補。

(余勛禾【流沙河弟弟】/文)

家譜信息化聯系人微信:478830465

聲明:轉載請注明源自家譜國際官網